모나시-리버풀(영국) 대학 조사, 가해자 65%는 가정폭력 외 ‘형사 범죄’ 전과자들

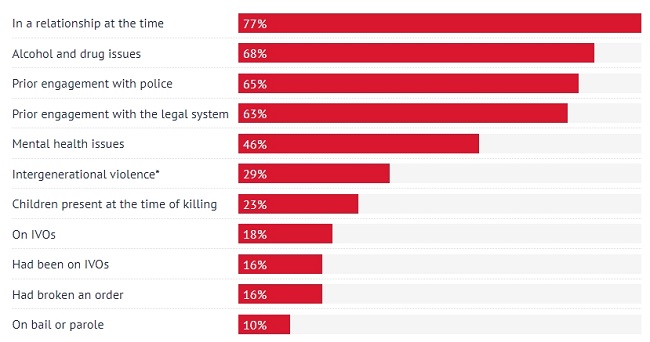

지난 10년간의 재판부 양형 의견(worth of sentencing comments)을 분석한 결과 현재 또는 과거에 여성 파트너를 살해한 남성의 70% 이상이 범행을 저지르기 이전, 경찰로부터 최소 두 차례 이상 제재를 받았던 것으로 나타났다. 즉 사법 시스템 통제 및 아동보호와 관련되어 있었다는 것이다.

여성 파트너를 살해한 호주 전역 235명의 남성에게 판결을 내린 10년간의 판사 판결문을 분석한 최근 보고서에 따르면 살인(murder) 또는 과실치사(manslaughter)로 기소된 거의 5명의 남성 중 1명은 당시 보석(bail)이거나 가석방(parole) 상태에서 폭력 범행을 저질렀다.

또한 거의 같은 수(18%)가 범행 당시 보호명령(protection orders)을 받은 상태의 남성이었고, 19%는 그 이전에 보호명령을 받은 적이 있다. 아울러 37명의 여성 피해자를 만들어낸 이들은 이전에 안전명령(safety orders)을 위반한 기록이 있다.

4년에 걸쳐 진행된 이번 분석은 모나시대학교(Monash University)와 영국 리버풀대학교(Liverpool University) 연구팀의 공동 작업으로, 보고서는 파트너 폭력 살인자들은 경찰이나 법원에 의해 이미 ‘위험 대상’으로 분류된 이들었으며, 이는 잠재적으로 여성이 살해되는 최악의 상황을 막을 수 있었었음을 의미한다고 강조했다.

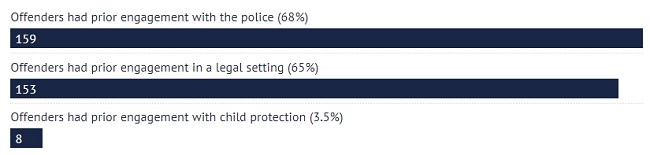

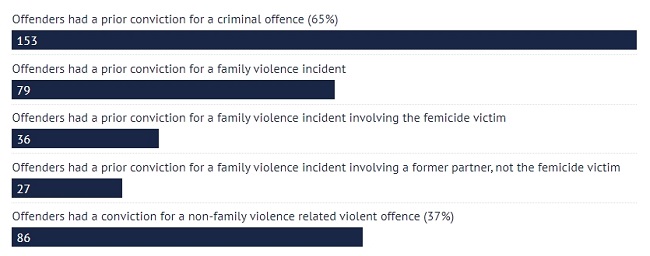

특히 이번 보고서는 살인자 5명 중 3명 이상(68%)이 이전에 경찰의 제재를 받았고, 65%는 이전에 (가정폭력으로) 법적 조치에 처해진 바 있으며, 또한 65%는 가정폭력 이외, 형사 범죄로 유죄를 받았던 전과가 있다. 전체적으로 34%는 가정폭력을 저질러 ‘유죄’가 인정된 이들이었다.

이번 보고서 수석 저자이자 모나시대학교 가정폭력 전문가인 케이트 피츠-기번스(Kate Fitz-Gibbon) 교수는 “사법 시스템상에서 가해자들이 사건을 저지른 수치를 보면, 본질적으로 여성 피해자 발생을 사전에 차단하는 것이 가능했음을 보여준다”고 말했다. 이어 “우리는 (남성 살인자들의) 폭력 행위가 갑자기 나타나는 게 아니라는 것을 알 수 있다”면서 “이들 상당수는 이전에 저질렀던 중요한 범행 기록을 갖고 있는 남성들이며, 여기(이들에 대한 기록)에는 젊은 시절, 그들이 폭력에 노출되어 있었던 것이 포함된다”고 설명했다.

폭력을 행사해 파트너를 살해한 일부 가정폭력(domestic violence) 가해자(15%)는 과거 가족폭력(family violence) 전과가 있었으며, 10명 중 1명 이상(남성 27명)은 현재의 여성 살인 피해자(femicide victim)를 만들어 내기 이전, 과거 여성 파트너에 대해 대한 가정폭력으로 유죄 판결을 받았던 이들이다. 또한 이들 중 3분의 1 이상(37%)는 가정폭력 이외의 범죄 전과를 갖고 있었던 것으로 조사됐다.

‘보석’(bail) 상태에서 범행,

“아주 중요한 발견”

보고서 저자들은 가정폭력으로 파트너를 살해한 이들 4명 중 1명이 보석 상태였다는 사실이 ‘특히 중요한 발견’이라고 말했다.

지난달(5월), NSW 크리스 민스(Chris Minns) 주 총리는 심각한 가정폭력 범죄로 기소된 이들이 보석으로 풀려나는 것을 훨씬 어렵게 만들고, 또한 보석이 허용되더라도 전자감시 장치를 받도록 하는 법률 개혁안을 발표했다.

피츠-기번스 교수는 “조사 결과는 보석 상태에서 폭력을 저지르는 심각한 사태가 NSW 주에만 국한되는 것이 아님을 보여준다”며 “각 정부관할권에서 현재의 보석 관련 규정이 적절한지 여부를 검토해볼 필요가 있다”고 강조했다.

호주 범죄연구소(Australian Institute of Criminology) 연구원으로 재직하다 지금은 호주국립대학교(ANU) 가정폭력 문제를 연구하는 헤일리 복솔(Hayley Boxall) 박사 또한 이번 보고서에서 지적한 사항에 동의하며 “대부분 피해자와 가해자가 사법 시스템에 접촉한 바 있음”을 언급했다.

이어 복솔 박사는 “이는(보고서 결과는) 우리가 올바르게 질문하지 않거나 적절한 방식으로 응답하지 않는다는 것을 실제로 보여준다”면서 “문제는, 왜 이 시점(파트너가 살해될 수도 있는 위험 상황)에서 문제가 포착되지 않는가, 또는 위험이 감지되고 있지만 적절한 대응이 없는가 하는 것”이라고 지적했다.

아울러 복솔 박사는 호주의 가족폭력 대응에 있어 주요한 격차 중 하나는 ‘범죄 행위의 위험 증가를 감지하고 해결하는 능력’이라고 강조했다.

‘Securing Women’s Lives’라는 제목으로 나온 모나시대학의 이번 보고서는 정기적인 가정폭력 위험 평가를 도입해 남성이 이미 시스템을 통해 파트너나 전 파트너에게 가한 위험을 포함해야 한다고 촉구했다. 위험 평가는 일반적으로 피해자-생존자가 직면한 상황에 중점을 두어야 한다는 제안이다.

피츠-기번스 교수는 “이번 연구는 가정폭력 가해자들에게 더 초점을 맞추어야 한다는 최근 요구를 뒷받침하는 것으로, 호주의 모든 정부관할구역은 효과적인 가해자 위험 평가 및 관리 관행을 도입해야 한다”면서 “대부분 주 및 테러토리는 피해자 중심의 위험 평가 및 식별 프로그램을 도입했는데, 이것(가해자 중심)이 특히 중요한 것은 가해자도 염두에 두고 위험을 관리하도록 해야 하기 때문”이라고 강조했다.

연구팀의 이번 보고서는 특히 올해 들어 파트너 폭력 살해가 빈번(올해 들어서만 6월 초까지 35명 사망)해지자 지난 4월, 전국적인 항의 시위가 벌어진 데 이어 나온 것이다. 아울러 여성 대상의 폭력 예방을 위한 국가 전략의 변화가 필요한지에 대한 가정폭력 전문가들의 치열한 논쟁과 일치한다는 평가이다.

“남성의 치명적 폭력 연구에

과거 피해 기록 중시돼야”

올해 시작과 함께 남성 폭력에 의한 여성(파트너) 사망자가 증가하자(특정 시기에서는 4.5일마다 한 명의 사망 피해자 발생) 전문가들은 전체 인구를 대상으로 하는 성평등 교육보다는 트라우마, 알코올 및 약물 남용, 정신건강 문제를 겪고 있는 남성들에게 더 많은 초점을 맞추면서 포르노 및 도박 문제를 해결하는 것의 중요성을 제기하고 있다.

이런 가운데 이번 보고서(‘Securing Women’s Lives’) 저자들은 유죄 판결을 받은 범죄자 다수가 과거에 가정폭력을 경험했다는 사실이 중요하다고 말했다. 조사 결과 3분의 1(29%)은 세대간 폭력을 경험했는데, 보고서는 “이는 남성의 치명적 폭력 사용에 대한 연구에서 상대적으로 덜 탐구된 매우 중요한 부분”이라고 밝혔다.

또한 폭력 범죄자의 절반 이상이 알코올 남용, 41%는 약물남용, 46%는 정신질환 병력을 가진 이들이었다.

이번 연구에 참여해 재판부의 양형 의견을 분석한 복솔 박사는 “여성 살해 혐의로 기소된 사람들 중 14%가 범행 이전에 사법 시스템을 접하지 못했다는 사실은, 의료 관련 분야에 종사하는 사람들에게 강압적인 통제와 관련된 더 많은 훈련과 위험 신호에 대한 인식이 필요하다는 것을 의미한다”고 제시했다.

빅토리아(Victoria) 주 범죄 피해자 대책위원회(Victims of Crime Commission)의 피오나 맥코맥(Fiona McCormack) 위원장은 사법 시스템에서 너무 많은 가해자를 목격한다는 것은, 가해자에 대한 법적 제재를 판결할 때 폭력 피해자와 상담해야 한다는 추가 증거라고 말했다. “235건의 여성은 도움을 요청했고, 그 방법을 찾고 있었다”는 그녀는 “많은 여성이 보호를 요청했지만 실패했다”고 토로했다.

이어 “(가해자에게 허용하는) 보석이나 가석방이 친밀한 여성 파트너 살해 사건 발생의 핵심 리스크 포인트로 떠올랐지만 (재판부가) 피해자와 상담할 의무는 없다”는 맥코맥 국장은 “이번 보고서는 이를 매우 명확하게 하고 있으며(상담 필요가 있다는), 연구 결과를 보면 친밀한 파트너의 폭력이 ‘가장 예방가능한 유형의 살인’이라는 것을 인정하게 한다”고 지적했다.

김지환 기자 herald@koreanherald.com.au